在知识浪潮奔涌、信息瞬息万变的时代,阅读是人们沉淀自我、探寻真理的珍贵途径。为深入贯彻习近平总书记的重要论述,扎实落实立德树人的根本任务,持续推动“五乐育人”活动并巩固育人成果,榆林学院艺术学院于寒假精心组织了“五乐育人”之“乐读”活动。本次活动借助线上平台,通过经典书籍推荐、读书笔记分享等形式,旨在培养学生爱读书、会读书、读好书的良好习惯,让书香弥漫校园,助力学生成长。

阅读,宛如一场灵魂的深度旅行,在快节奏的生活中,为我们开辟出一片宁静的精神栖息地。在这个寒假,让我们一同走进同学们的阅读世界,汲取知识的养分,感受书籍的魅力。

白羽非:于经典中铭记历史,升华自我

我是白羽非,来自艺术学院24级音乐学本二班。阅读是我生活中不可或缺的精神滋养,《红岩》与《红星照耀中国》这两部经典著作,更是在我心中熠熠生辉。

读《红星照耀中国》,我仿佛跟随埃德加·斯诺的脚步,踏入上世纪30年代的西北革命根据地。在那里,我看到毛泽东等共产党人在艰苦卓绝的环境中,坚定信念,领导革命,以星星之火渐成燎原之势。斯诺客观真实的笔触,揭开了红色中国的神秘面纱,让我真切感受到共产党人为民族解放事业不懈奋斗的伟大精神。翻开《红岩》,我置身于解放战争前夕的重庆,江姐、许云峰等革命志士在渣滓洞、白公馆的黑暗中,面对敌人的残酷迫害,坚守信仰,宁死不屈。江姐那句“竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁铸成的”,深深震撼着我,让我深知革命胜利的来之不易。

这两部作品,一部展现了中国共产党的发展历程,一部聚焦于革命志士的英勇抗争。它们让我明白,坚定的信念和不懈的奋斗是前行的强大动力。阅读它们,不仅是对历史的铭记,更是对自我精神的升华。

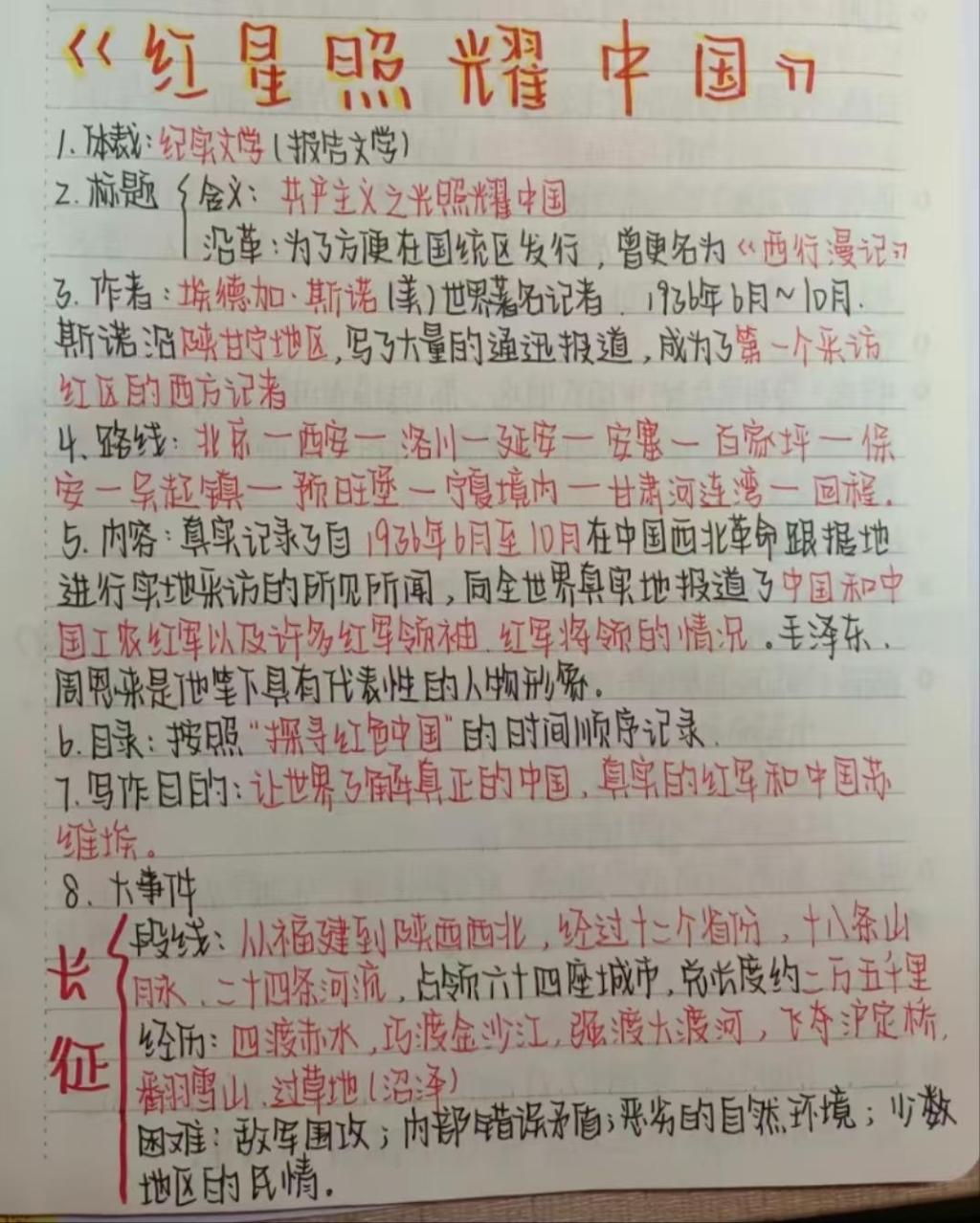

1. 体裁与主题:纪实文学,主题为共产主义之光闪耀中国。

2. 作者信息:埃德加·斯诺,世界著名记者。1936年6 - 10月,他深入陕甘宁地区,撰写了大量通讯报道,成为首位采访红区的西方记者 。

3. 行程路线:从北京出发,经西安、洛川、延安等地,深入西北革命根据地,最后返程。

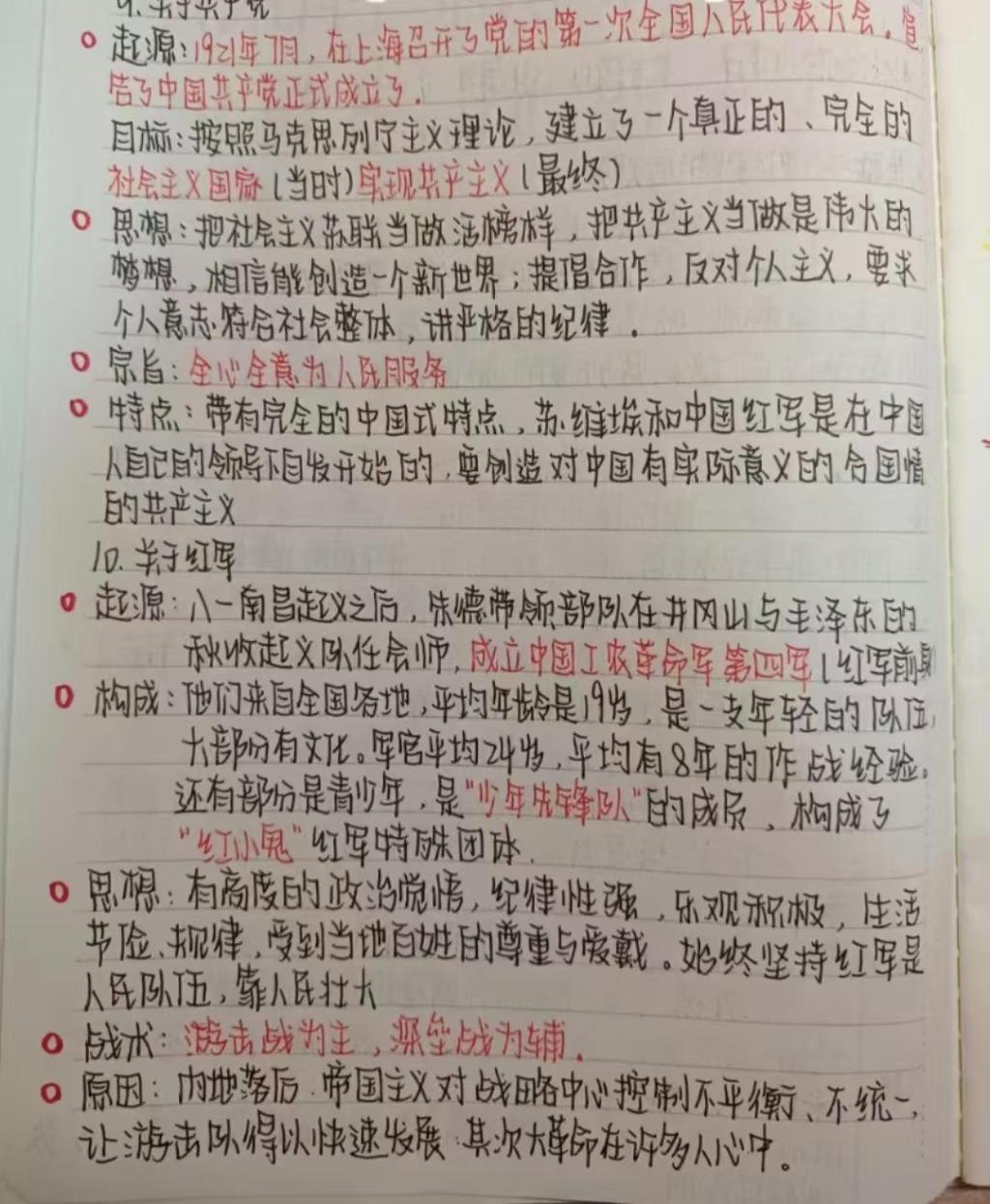

4. 内容核心:真实记录了1936年6 - 10月在中国西北革命根据地的实地采访见闻,向世界如实报道了中国、中国工农红军以及众多红军领袖、将领的情况,其中毛泽东、周恩来是具有代表性的人物。

5. 写作目的:让世界了解真实的中国、红军和中国苏维埃。

6. 重大事件:红军长征,历经四渡赤水、巧渡金沙江等艰难险阻,行程约二万五千里。期间面临敌人围攻、内部矛盾、恶劣自然环境和复杂民情等诸多困难。

1. 写作背景:创作于新中国初期,解放战争接近尾声时,国民党在重庆大肆抓捕革命者,渣滓洞、白公馆成为关押他们的地方,革命者们顽强抗争。

2. 经典摘抄:“毒刑拷打是太小的考验,竹签子是竹做的,共产党员的意志是钢铁铸成的。”展现了江姐的坚韧与忠诚;“她渐渐地又仿佛看见雾海之外,有无数红旗在广阔的原野上招展,一眼望不尽的武装的农民,正出没在群山之间。”体现了江姐对革命胜利和美好生活的坚定信念。

3. 读后感想:书中英雄们身处极端恶劣环境,承受身体和精神的双重折磨,却始终坚守共产主义信仰。他们的事迹令人动容,在和平年代,我们虽无需面对战火,但应学习他们坚定信念、勇敢面对困难的精神,铭记历史,传承先辈精神,将个人发展与国家繁荣紧密相连,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

笔记展示

张婷婷:阅读拓宽视野,收获成长感悟

我是张婷婷,来自艺术学院24级美术学2班。常言“阅读不能改变人生的长度,但可以改变人生的宽度”,对此我深感认同。各类书籍于我而言,宛如挚友,陪伴我成长,带来不同的感受与启发。小说让我洞察人性的复杂与真实,历史书使我汲取古人的智慧与教训,实用书籍则为我提供生活与学习的技巧。

阅读是我内心的一片绿洲,让我远离外界纷扰,寻得内心的宁静。沉浸于书海时,我仿若置身静谧世界,感受文字的强大力量。书中的故事与人物,给予我无数启迪与鼓励,让我变得更加坚强自信。

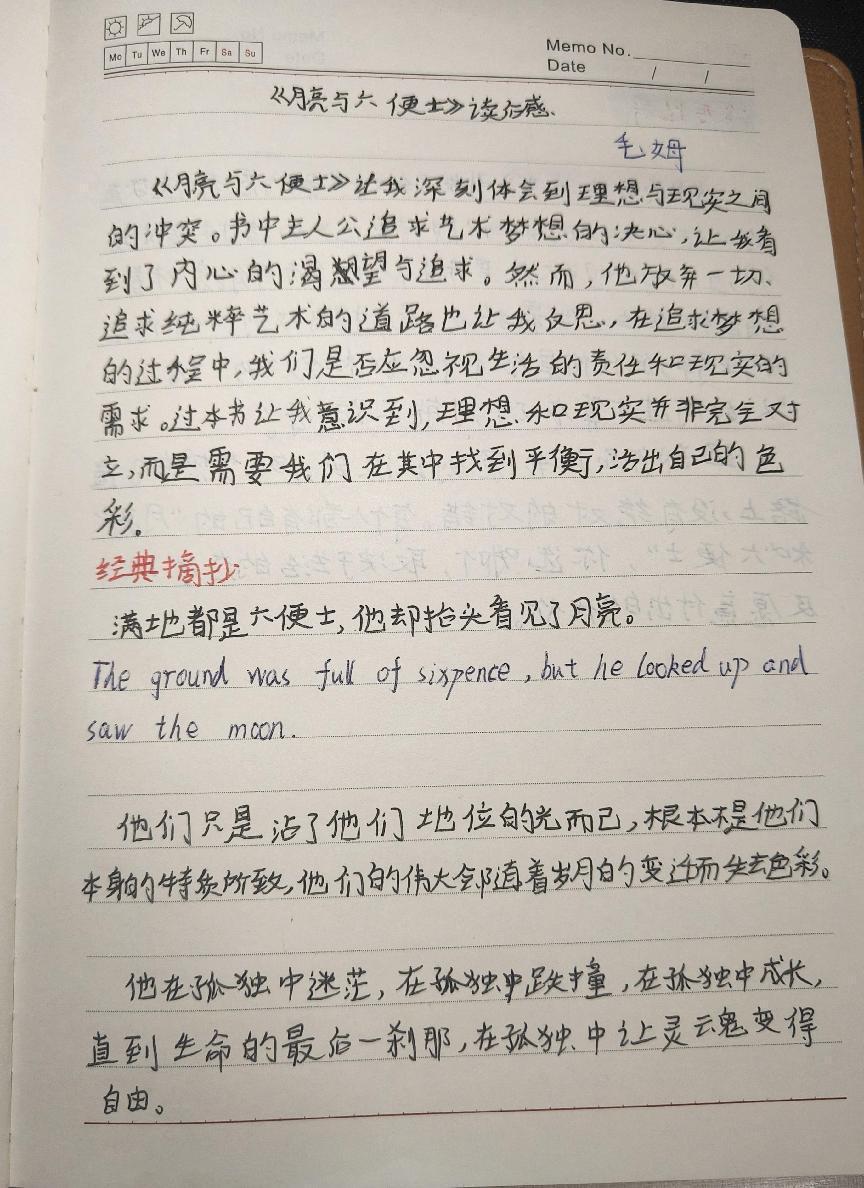

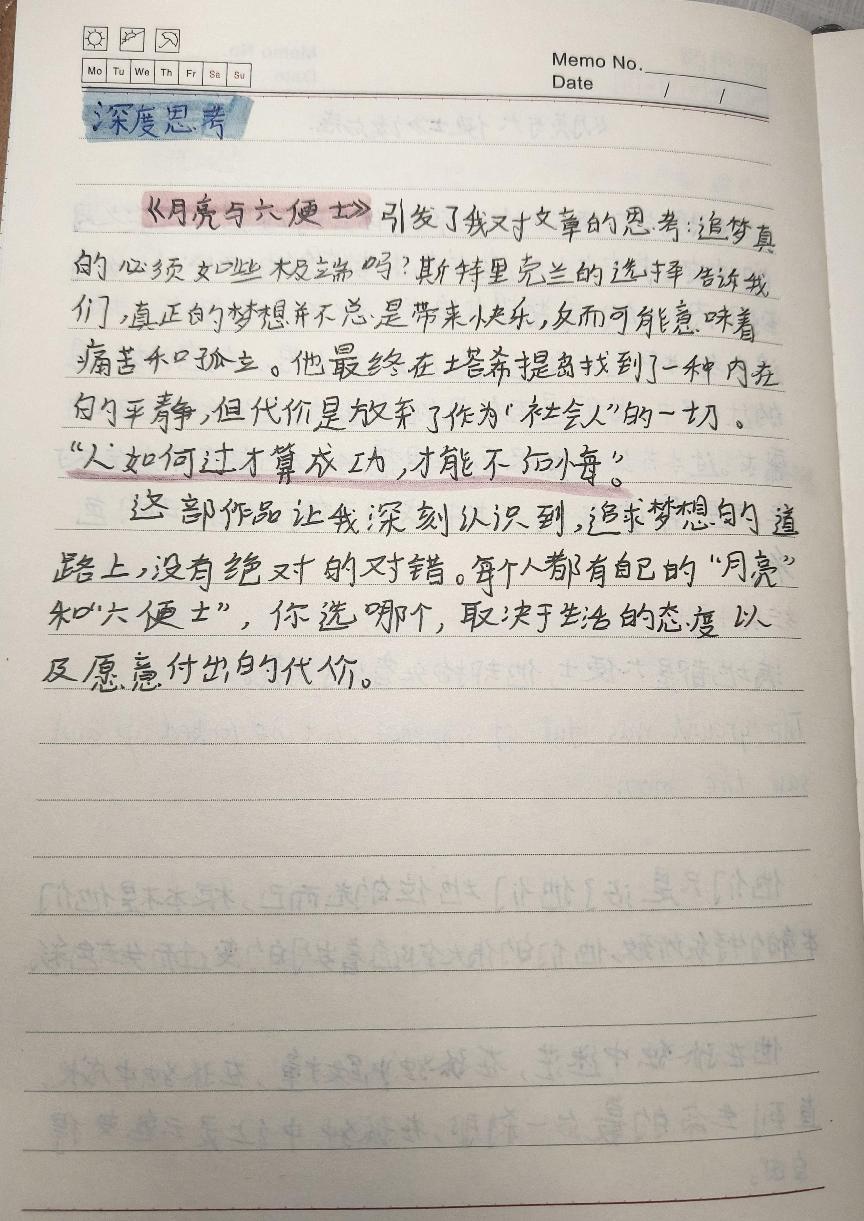

这部作品引发了我对梦想的深刻思考:追梦之路是否必然如此极端?主人公斯特里克兰德的选择表明,真正的梦想并非总是带来快乐,还可能伴随着痛苦与孤独。他在塔希提岛找到了内心的平静,却放弃了作为“社会人”的一切。这使我认识到,在追求梦想的道路上,没有绝对的对错,每个人都有自己的“月亮”与“六便士”,如何抉择取决于个人的生活态度和愿意付出的代价 。

理想与现实之间存在冲突,主人公追求艺术梦想的决心让我看到了内心对梦想的渴望。但他为追求纯粹艺术而放弃一切的做法,也让我反思在追梦过程中,不能忽视生活的责任和现实的需求。理想和现实并非完全对立,我们需要在其中找到平衡,才能活出属于自己的精彩。

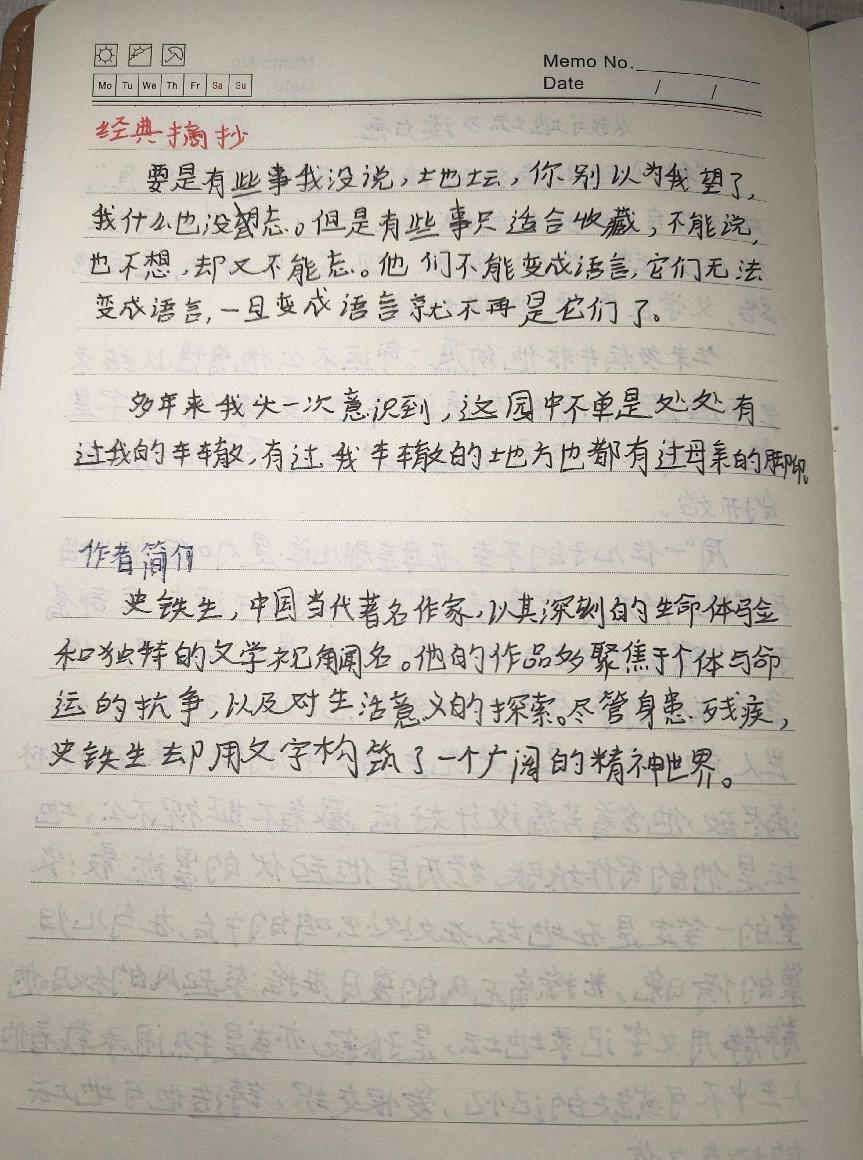

“要是有些事我没说,地坛,你别以为我忘了,我什么也没忘。但是有些事只适合收藏,不能说也不想说,却又不能忘。它们不能变成语言,一旦变成语言就不再是它们了。”“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处有过我的车辙,有过我脚印的地方也都有过母亲的脚印。”这些文字饱含深情,令人动容。

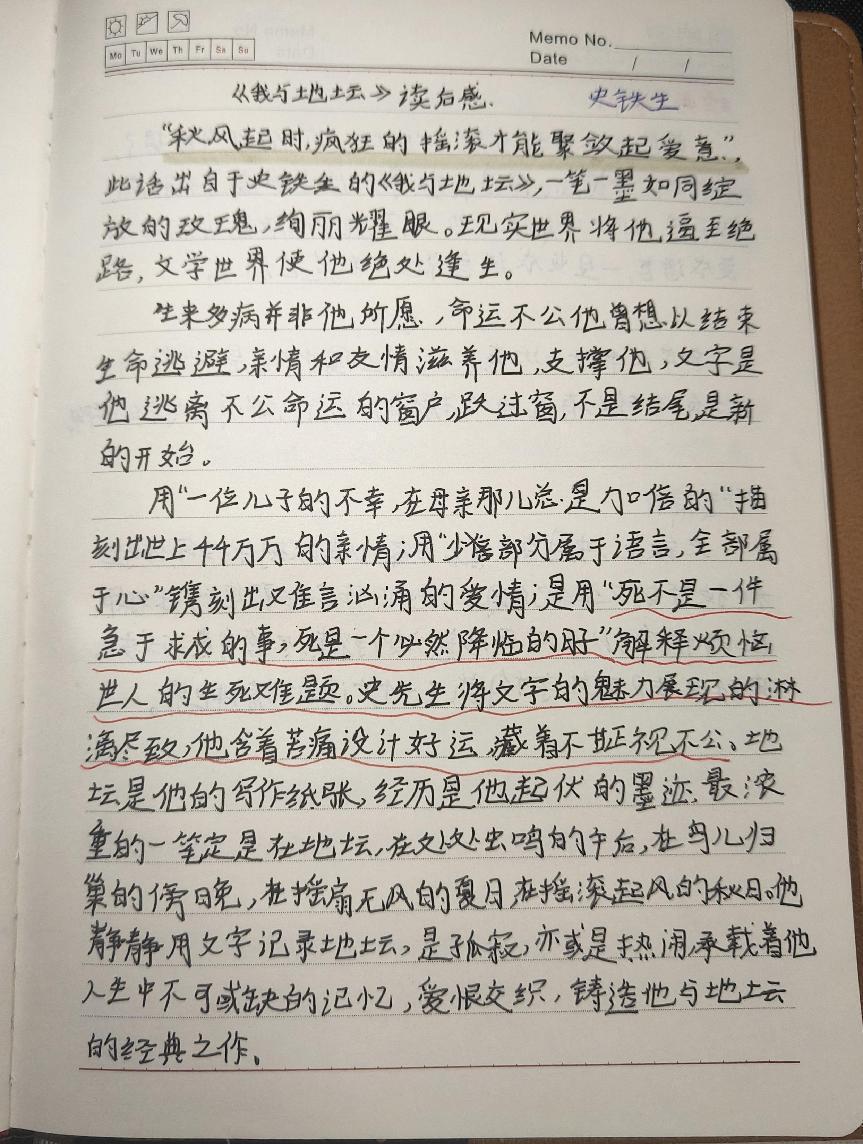

史铁生以细腻的笔触,在《我与地坛》中展现了对生命的深刻思考。他虽身患残疾,却凭借文字构筑起广阔的精神世界。书中对亲情、爱情和生死的描述,如“一位儿子的不幸,在母亲那儿总是加倍的”“死不是一件急于求成的事,死是一个必然降临的节日”,将文字的魅力展现得淋漓尽致。地坛承载着他的记忆与情感,是他创作的源泉,这部作品也成为了经典。

笔记展示

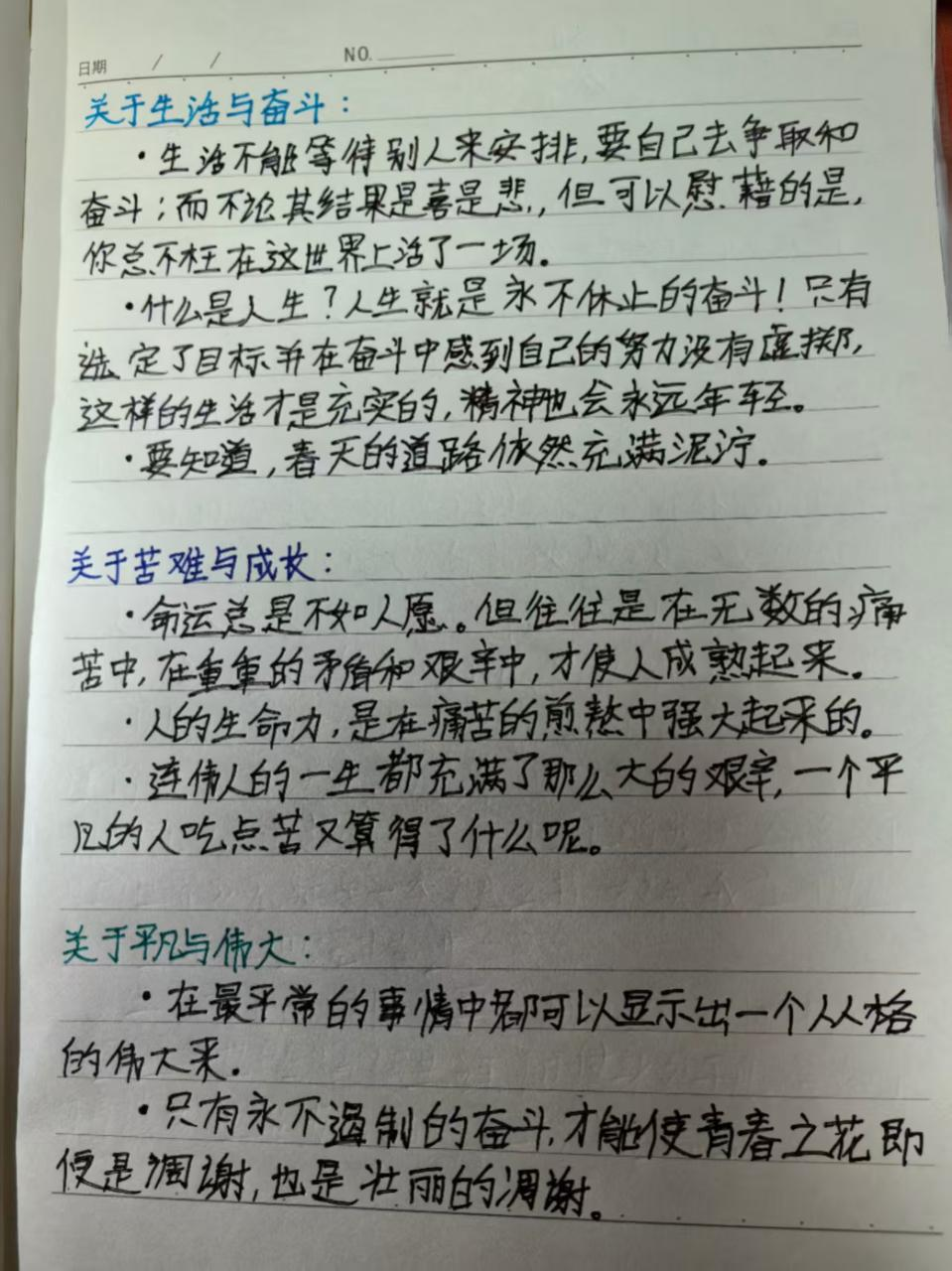

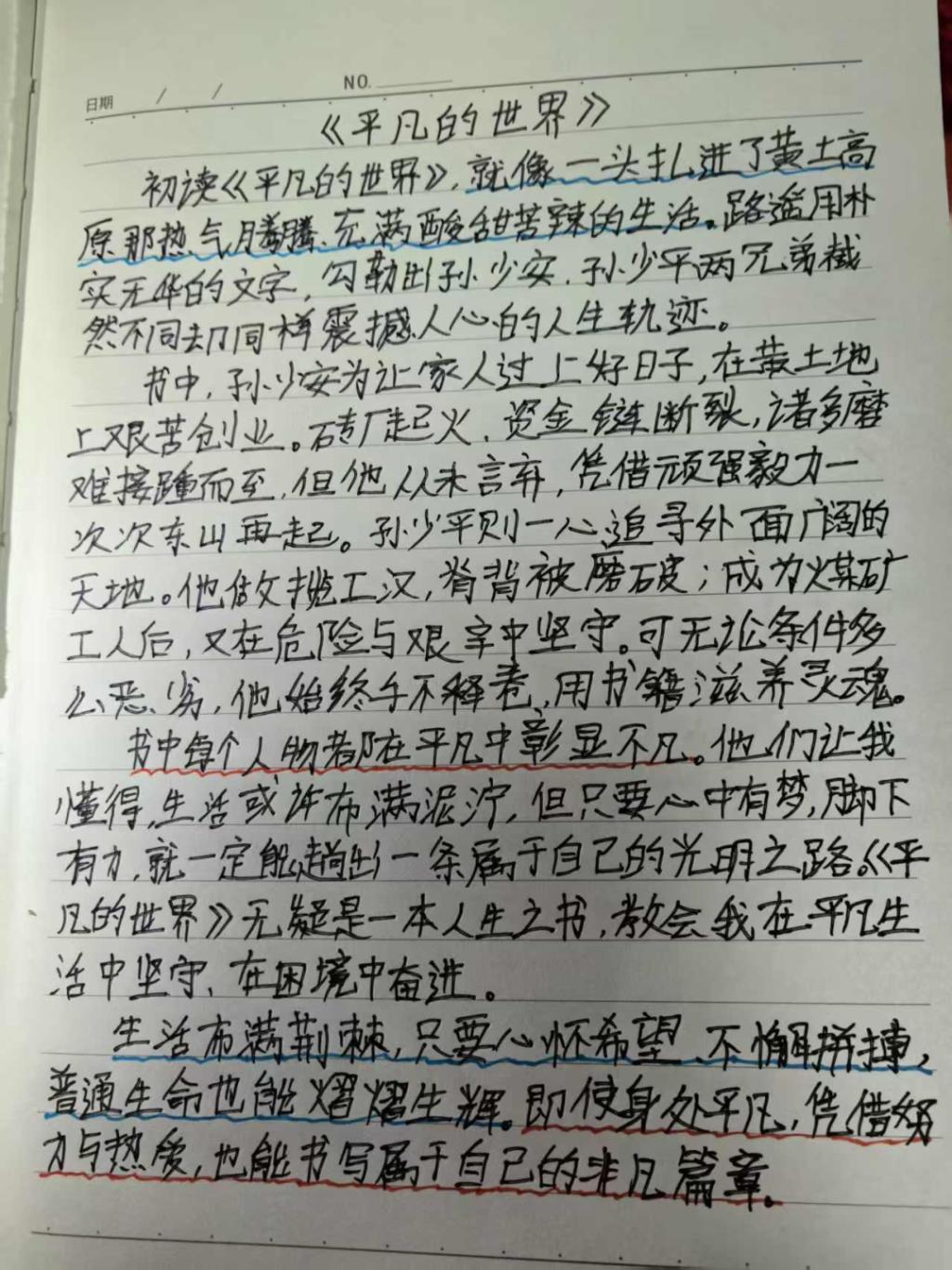

张慧良:于平凡故事中汲取奋斗力量

笔记展示

付聿然:掌握阅读方法,启迪智慧人生

我是付聿然,22级视觉传达设计专业的学生。我深知阅读对个人成长和知识积累的重要性,通过阅读各类教育书籍和红土书香必读书目,我收获了许多宝贵经验与启示。在此,我想分享一些阅读方法:

1. 做好阅读前准备:在开始阅读前,先了解书籍的背景信息、作者的背景与观点,以及书籍的框架结构,这有助于更好地理解书籍内容。

2. 进行主题摘要:读书过程中,用简洁的语言总结每章的主题或要点,便于梳理书籍脉络,加深对内容的理解。

3. 记录思考和问题:随时记录自己的思考与疑惑,这不仅有助于深入理解书籍,还能为后续的讨论或写作提供素材。

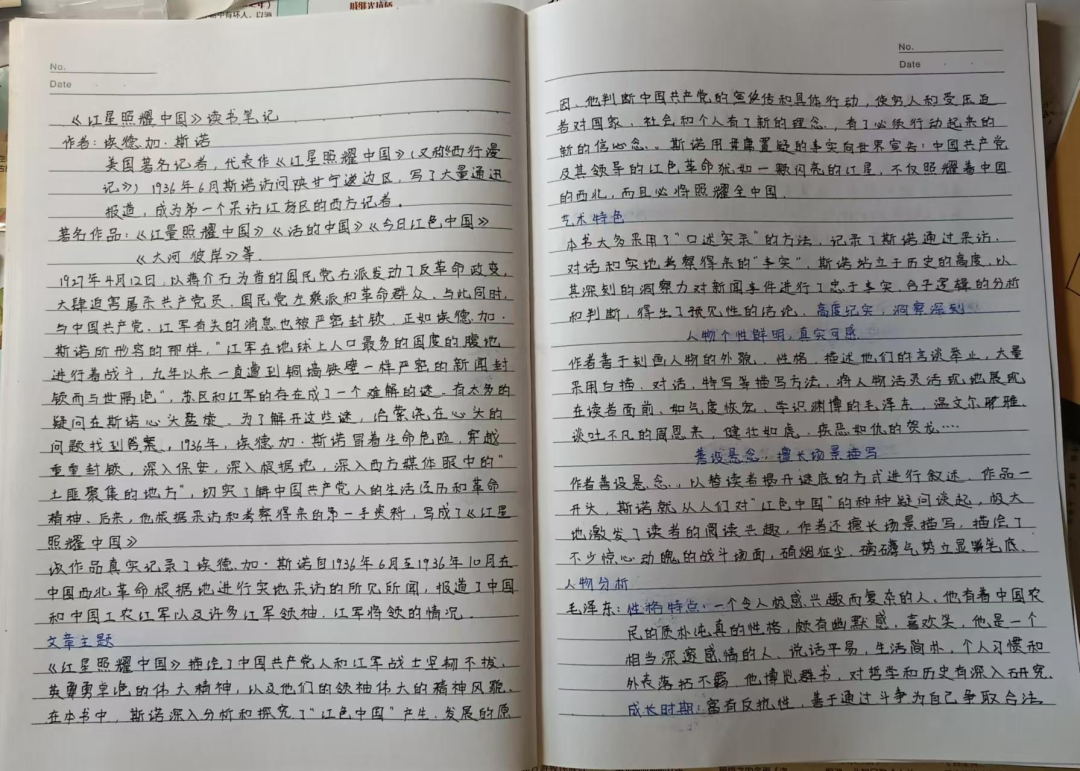

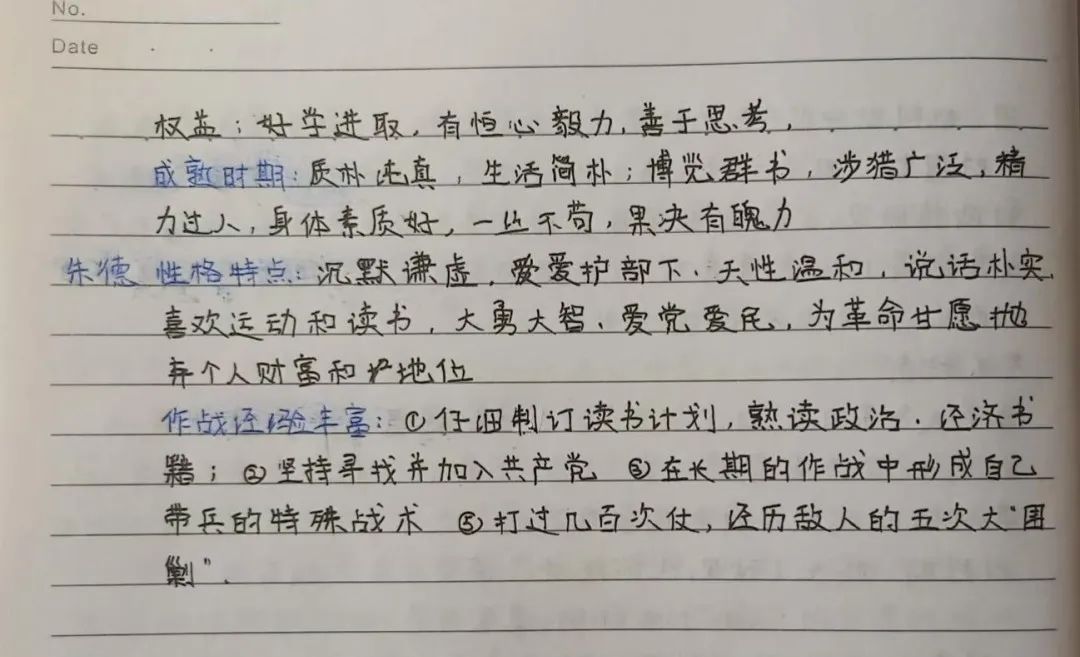

1. 作者与背景:作者埃德加·斯诺是美国著名记者,代表作有《红星照耀中国》(又名《西行漫记》)《活的中国》等。1927年国民党右派发动反革命政变,大肆屠杀共产党员,与共产党、红军相关的消息被封锁。1936年,斯诺为解开心中疑惑,冒着生命危险深入根据地,根据采访和考察的第一手资料,写成此书。

2. 内容与主题:真实记录了1936年6 - 10月斯诺在中国西北革命根据地的实地采访见闻,报道了中国、中国工农红军以及许多红军领袖、将领的情况。主题是展现中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大精神,以及他们的领袖的伟大精神风貌,分析“红色中国”产生、发展的原因,让世界了解真实的中国革命。

3. 艺术特色:采用“口述实录”的方法,高度纪实,深入分析判断新闻事件,人物个性鲜明。作者善于刻画人物外貌、性格,运用多种描写方法,如白描、对话、特写等,使人物活灵活现。作品还设置悬念,擅长场景描写,增强了可读性。

笔记展示

阅读,让我们邂逅多元思想,拓宽视野边界,在思考中成长,于成长中走向睿智。让我们寻一处安静角落,泡一杯香茗,翻开一本好书,尽情享受阅读带来的乐趣,让阅读成为生活的必需,滋养我们的灵魂。