7月10日清晨,榆林学院“非遗文化炕头狮”实践小队带着对陕北民俗文化的向往,踏上前往绥德的旅程,开启了一场以“探寻非遗、传承文化、服务社区”为主题的“三下乡”实践活动。

初识绥德:石韵狮魂入画来

抵达绥德后,团队稍作休整便直奔石狮子广场。刚下车,34根高耸的石狮柱便映入眼帘,它们整齐排列在道路两侧,石狮神态各异、气势不凡,狮崖的苍劲、龙柱的灵动、石城楼的古朴与“石魂”照壁的厚重相映成趣,队员们无不被这浓郁的陕北石文化震撼,纷纷驻足记录这独特的民俗景观。

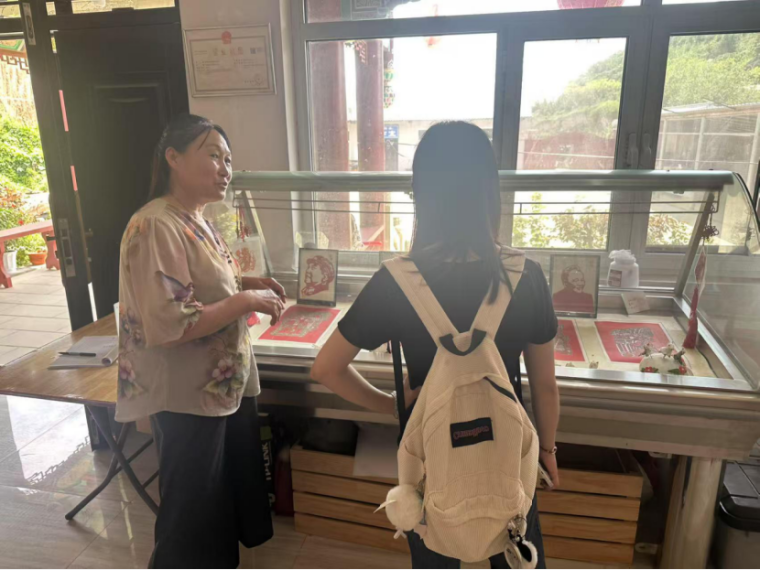

随后,小队走进绥德非物质文化遗产传承馆。馆内陈列的民间艺术作品琳琅满目,剪纸、泥塑、布艺等展品静静诉说着绥德人民的智慧与情感。身着传统黑色外衫的王文瑜老师热情接待了队员们,他逐一讲解展品背后的历史故事与文化内涵,让大家在触摸展品的过程中,仿佛穿越时空,深刻感受到非遗文化的历史脉络与温度。

匠心传承:炕头狮泥塑里的非遗密码

离开传承馆,团队辗转来到王维生老师的工作室。推开木门,满屋的泥塑作品瞬间吸引了所有人的目光:憨态可掬的人物、灵动鲜活的动物、还原陕北民俗生活的群塑……每一件都栩栩如生,充满生活气息。

王维生老师先在室内展示泥塑资料与代表作品,讲述自己的创作历程:从儿时与泥土为伴的热爱,到拜师学艺的坚守,再到形成独特风格的创新,他的故事让队员们对非遗传承之路有了更真切的感悟。随后,王老师带着大家到室外介绍传统泥塑工具,从取土、和泥到塑形的工具用途,一一细致讲解。回到室内,王老师手把手传授泥塑技艺:先用高粱杆搭建“骨架”,再用陶泥填补“肉身”,最后精细塑形、上色。队员们从生疏到熟练,在指尖的揉捏中,一件件充满创意的炕头狮泥塑逐渐成型,亲身感受到非遗文化的魅力。

社区传艺:让非遗走进生活

为让实践成果惠及更多人,小队走进绥德当地社区开展宣传活动。队员们准备了精心制作的宣传资料,向社区学生普及炕头狮的艺术设计知识与文化背景。课堂上,队员们讲述炕头狮的民间故事,现场示范泥塑步骤,用专业知识激发孩子们的兴趣,鼓励他们发挥想象力创作属于自己的炕头狮。

活动尾声,小队特别开设了泥塑兴趣班,邀请当地居民和学生参与。课堂上,孩子们兴致高涨,在队员们的指导下揉泥、塑形,专注又认真。看着孩子们眼中对泥塑的热爱,队员们与王维生老师都露出了欣慰的笑容。

夕阳西下,实践活动圆满落幕。队员们带着亲手制作的泥塑作品、满满的文化感悟与社区孩子们的欢声笑语踏上归程。此次“三下乡”活动不仅让学子们深入了解了绥德石狮子文化与炕头狮泥塑技艺,更在实践中播撒下非遗传承的种子,用青春力量为传统文化的传承与发展注入了新活力。

撰稿:丁鑫雅 高田田 冯琳

编发:高芷涵

审核:王宇航

复审:裴家月

终审:王 斌